この度、『葬祭業界で働く』(ぺりかん社)という本を執筆させていただきました(葬送ライターの柿ノ木坂ケイさんとの共著)。

葬祭関連業界で働きたいと考える学生向けのガイドブックとして企画された書籍です。葬儀社だけでなく、葬祭業周辺の業界を網羅したものにしようと、葬儀社、湯灌師・納棺師、エンバーマー、生花店、葬儀司会者、仏壇店、石材店、霊園、そして、僧侶と、幅広い業界の事情についても解説させていただきました。

また、それぞれの仕事をしている現場担当者にインタビューを行い、仕事をしていての苦労ややり甲斐についても、語っていただきました。

本が仕上がり、あらためて読み返してみたのですが、インタビューをさせていただいた人の発言に共通点があることに気付きました。それはみな、この仕事のやり甲斐はお客さまに感謝されることだということを、申し合わせたように語っているということです。

葬祭業界すべての仕事に言えることですが、顧客は基本的に、大切な家族を亡くし、悲しみに暮れている人です。そして、葬儀という慣れない儀式を進めていかねばならず、その点でも不安をかかえています。動揺のあまり、きちんとした会話のできない人すらいるわけです。

その中で、葬儀という儀式を滞り無く進めていくためには、まずは信頼を得るために、コミュニケーションを深めていくことが大切です。次いで、プロとして、いい葬儀をつくりあげていくため、的確なアドバイスをすることが必要です。こうして、時間をかけて一緒に創りあげていくというのが葬儀の仕事です。

逆に言えば、遺族にとって一番頼りになるのは、葬儀社のスタッフです。それに応え、一緒に考え、寄り添ってくれたスタッフには、自然と感謝の言葉が出てしまうのでしょう。

もちろん、今回、インタビューを受けて頂いた方々が、たまたま、とてもいい仕事をしている方ばかりだったということもあると思います。だからこそ、顧客に感謝されるという経験を数多くしているのだと思います。

ただ取材を通して感じたのは、世間が葬儀社に対して感じているイメージとの違いです。マスコミなどの報道もあり、葬儀社にいいイメージを持っていない人は決して少なくありません。

しかし現実はどうでしょう? 遺族に寄り添おうとする姿勢などは、インタビューさせていただいた全ての人からにじみ出ていました。そして実際に、不安をすこしでも無くしていくために、いろんな気づかいをしながら、相当に長い時間を遺族と過ごしています。正直、ここまでされたら、お寺は勝てないと感じました。

ひとつ言えることは、お寺が葬儀社から学ぶことができることも少なくないということです。仏教界には、葬儀社に批判的な人が多いですが、誤解がそうした意識を生んでいることも多々あるようです(もちろん、ひどい葬儀社もあるのも事実です)。

これからの時代、お寺は、もっと葬儀社と情報交換をしていくべきだと思います。そして、葬儀社と協力し合って、どう遺族に寄り添っていくかを考えていくことで、さらなる安らぎを人々に与えていけるのだと思います。

『葬祭業界で働く』を執筆させていただいて

2015年2月2日『SOGI』に葬式仏教価値向上委員会

2015年1月9日葬式仏教価値向上委員会が、

『SOGI』144号に掲載されました。

ご存じの方も多いと思いますが、

『SOGI』は、

葬送ジャーナリストの碑文谷創さんが主宰する

葬儀業界のクオリティペーパーです。

碑文谷さんがいなかったら、

葬祭業界が10年は送れていただろうと言われる程の実績のある方です。

しかも、記事を書いていただいたのが

『フューネラルビジネス』の元編集長の福田充さん。

なんて贅沢な記事だろうと思いました。

記事では

参加された会員さんの発言まで丁寧に、

書いてくださいました。

碑文谷さん、福田さん、ありがとうございました。

クリックすると拡大します。

↓ ↓

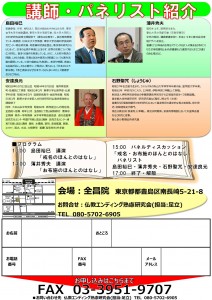

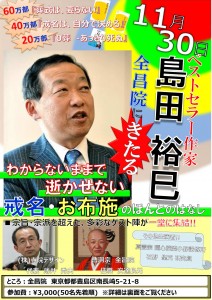

島田裕巳先生とディスカッション

2014年11月25日

戒名とお布施で、

島田裕巳氏と薄井秀夫がトークセッションを行います。

今週日曜日(11月30日)に

東京都豊島区の曹洞宗全昌院で、

戒名とお布施の真実に迫るシンポジウムを行います。

島田裕巳氏は、

『葬式は要らない』『戒名は自分で決める』『0葬 あっさり死ぬ』など、

問題作を数多く、世に問いかけてきました。

その島田氏の著作は、仏教界にとっては、納得できない内容ばかりです。

ただ、上記の著作はみなベストセラーとなっているのが現実です。

島田氏の意見は、私も納得できないことばかりです。

しかし、人々が島田氏の意見に共感していることは間違いありません。

だからこそ我々は、島田氏の意図がどこにあるのかを、

知っておく必要があるのだと思います。

パネルディスカッションは、

会場を交えての議論になります。

ぜひ、皆さんにもご参加をしていただければと思います。

———————————————————————-

■テーマ 「戒名・お布施のほんとうのはなし

■日時 平成26年11月30日(日)午後1時~5時

■講師 13:00 「戒名のほんとうの話」 島田裕巳(宗教学者)

14:00 「お布施のほんとうの話」 薄井秀夫(寺院デザイン)

15:00 パネルディスカッション

「戒名・お布施のほんとうのはなし」

島田裕巳、薄井秀夫、安達良元、石野聖咒

■会場 曹洞宗全昌院(東京都豊島区南長崎5-21-8)

■会費 3000円

■問い合わせ 主催者/仏教エンディング熟慮研究会

担当 足立 080-5702-6905

チラシをクリックでダウンロードできます。

↓ ↓

縁と絆を再発見していく作業

2014年9月30日今回は、あの『終活読本 ソナエ』の赤堀正卓編集長をお呼びして、

終活とお寺について話していただきました。

赤堀さん曰く、

「終活というのは、縁と絆を再発見していく作業だ」と。

なるほどと思いました。

地域コミュニティや家族と言った

縁と絆が脆弱な現代だからこそ、

終活というものをせざるを得ない人たちが居る

ということなんですね。

赤堀さんの興味深い話に加え、

今回も、参加者の熱い発言、

そして、これからのお寺のあり方を真剣に考える姿、

あらためて、すごい方々が集まったなと感じました。

皆さん、ほんとうにありがとうございました。

大発表会が仏教タイムスに掲載されました

2014年7月25日京仏具の小堀さんと共催で永代供養墓セミナー

2014年6月20日葬式仏教 大発表会を開催しました

2014年6月18日

葬式仏教価値向上委員会 第3回研究会「みんなでつくる葬式仏教の未来」が無事、終わりました。

今回は、専門家の講師を呼ぶのではなく、会員(寺院)さんの中から4人に発表者となっていただき、それぞれの活動報告やノウハウなどについてお話しいただきました。発表テーマは、お寺主導の葬儀、死をめぐるワークショップ、参列者が理解しやすい葬儀、終活セミナーなど、多岐にわたる内容です。今回も、発表後の質疑やディスカッションの時間で、かなり熱い議論が交わされました。

また、「この場を利用して、会員の皆さんに相談をしたい」という発言もあり、それに対して皆で意見を出し合うという場面も見られました。

この投稿の続きを読む »

次回研究会の発表者が決まりました!

2014年5月28日6月12日の葬式仏教価値向上委員会

「みんなでつくる葬式仏教の未来」大提案会

ですが、

発表者が決まりました。

奈良・十輪院の橋本さん、横浜・なごみ庵の浦上さん、名古屋・龍潭寺の別府さん、東京都豊島区・全昌院の安達さんの4人です。

会員の皆さんに様々な提案や報告をしていただくという、

あたらしい試みですが、

おもしろそうな内容のものばかり集まったので、

当日が、楽しみです。

発表者の方々、ありがとうございます。

この投稿の続きを読む »

新連載「葬式仏教の日本」

2014年5月16日

日本で最初の終活専門誌『ソナエ』。

以前にも、「葬式仏教価値向上委員会」について取り上げていただいたことがありますが、今度はWEB版『ソナエ』に、葬式仏教についての連載をさせていただくことになりました。

終活WEB ソナエ

新連載「葬式仏教の日本」

この連載を通して、少しでも葬式仏教の布教活動(?)に寄与できたらと思っています。

半月に1回くらいは更新していきたいと思うので、ぜひ読んでいただけたらと思います。

中国で受けたインタビュー

2014年3月17日去年の11月にシンポジウムに参加させていただいた中国の四祖寺ですが、

その時に受けたインタビューが、ホームページに載っていました。

もう時間がたってしまい、何を話したか、あまり憶えていない上、

中国語で書かれているので、よんでも何が書いてあるかわかりません。

googoleの翻訳サイトで、翻訳してみましたが、

とても日本語としては読めませんでした。

http://www.hmszs.org/145/2013/12/20131222617.html#